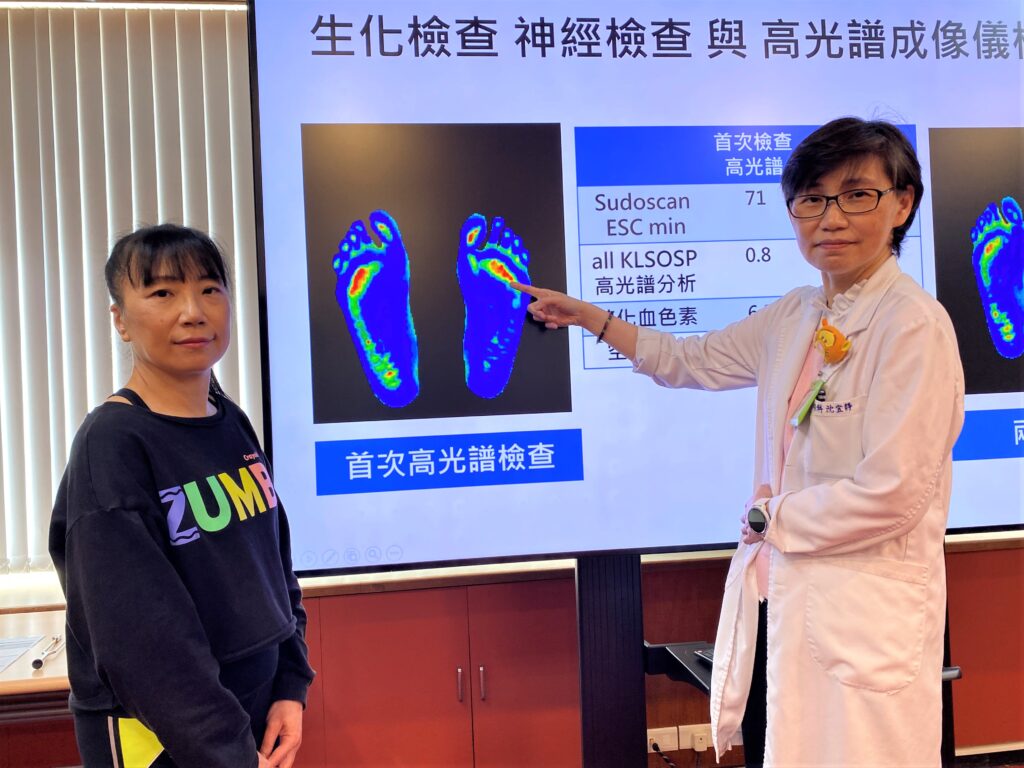

內分泌新陳代謝科醫師沈宜靜(右)向糖尿病友曾女(左)說明,以短波近紅外光高光譜影像檢測雙足,可生成視覺化影像和量化數據,紅色區域為神經病變高風險區,容易懂又準確。(記者孫義方攝)

〔記者孫義方台中報導〕臺中榮總新陳代謝科和醫學研究部聯手開發非侵入、免接觸、快照方式篩檢糖尿病足部病變的「主動式短波近紅外高光譜成像儀(SWIR-HSI)」,可呈現肉眼難以辨識的糖尿病足部病變,且量化分析結果對於小纖維神經病變診斷準確率可達百分之八十二點四,為糖友提供無創、快速、客觀、準確的檢測方法。

愛吃甜食、飲料五十五歲的曾女,九年前確診糖尿病。五年前因控制不良,至中榮醫療團隊治療控制後,她的體重從六十四公斤下降至五十一點五公斤,糖化血色素從十點一%下降到五點九%,目前都能維持在七%以下良好控制的標準內。作為舞蹈教學工作者,除了心血管、腎臟、視網膜等併發症,她格外重視足部周邊神經併發症風險。

曾女參與研究並用主動式短波近紅外高光譜成像儀追蹤兩年,在妥善控制血糖時,也確保足部狀態維持良好,讓她感到安心。曾女在參與研究的過程中,對於傳統神經學檢查和高光譜檢查都有體驗,對於高光譜檢查的檢驗感受和提供的視覺化訊息,有很好的滿意度和評價。

沈宜靜醫師說明,通過短波近紅外光高光譜影像快照足底,顯示紅色區域為神經病變高風險區,協助糖友有效照護雙足。(記者孫義方攝)

根據台灣糖尿病年鑑數據,國內糖尿病患者已超過二百二十萬,預計五年內將增至近三百萬。周邊神經病變是糖尿病常見的併發症之一,盛行率約三十至五十%,其中遠端對稱性多發性神經病變占七十五%,並可能在早期就發生。

糖尿病周邊神經病變涉及大、小纖維神經,病程通常從小纖維神經開始,再延伸至大纖維神經。分成有症狀和無症狀,有症狀的部分患者會感到手腳麻木、刺痛或灼熱感,對其生活品質造成影響;無症狀者,病變可能在糖尿病很早期就發生,病人對於冷熱、針刺、震動、壓覺等知覺變得遲鈍,以致受傷而不自知,更可怕的是,如果沒有接受檢查,病人本身未察覺,可隨著病情進展影響導致肌肉無力、足部變形、嚴重影響日常活動,甚至導致足部潰瘍,惡化到需要截肢,危及生命。

身為舞蹈老師的糖尿病友曾女,分享以短波近紅外光高光譜影像快照的全新方式照護雙足,易懂又準確,讓她很安心。(記者孫義方攝)

目前臨床上現行常用的糖尿病神經病變篩檢方法主要依賴醫師的視診、觸診和一些簡單工具,如音叉和震動檢查。然而,這些方法主要偵測大纖維神經的損傷,容易忽略微小的變化,等到明顯病灶出現時,往往已經造成不可逆損害。

皮膚切片檢查檢測神經末梢密度是對於小纖維神經損傷最準確的檢查,但因具侵入性,不適合常規篩檢。其他無創檢測小纖維神經的方式,如冷熱感覺閾值測試、以及較新的催汗儀,需要仰賴病人配合才能完成,對糖尿病盛行率最多的高齡患者而言,執行上是一大挑戰。此外,無論是現行的神經學檢查,或是溫度感覺閥值檢查,都非常耗時,不易於門診實施。

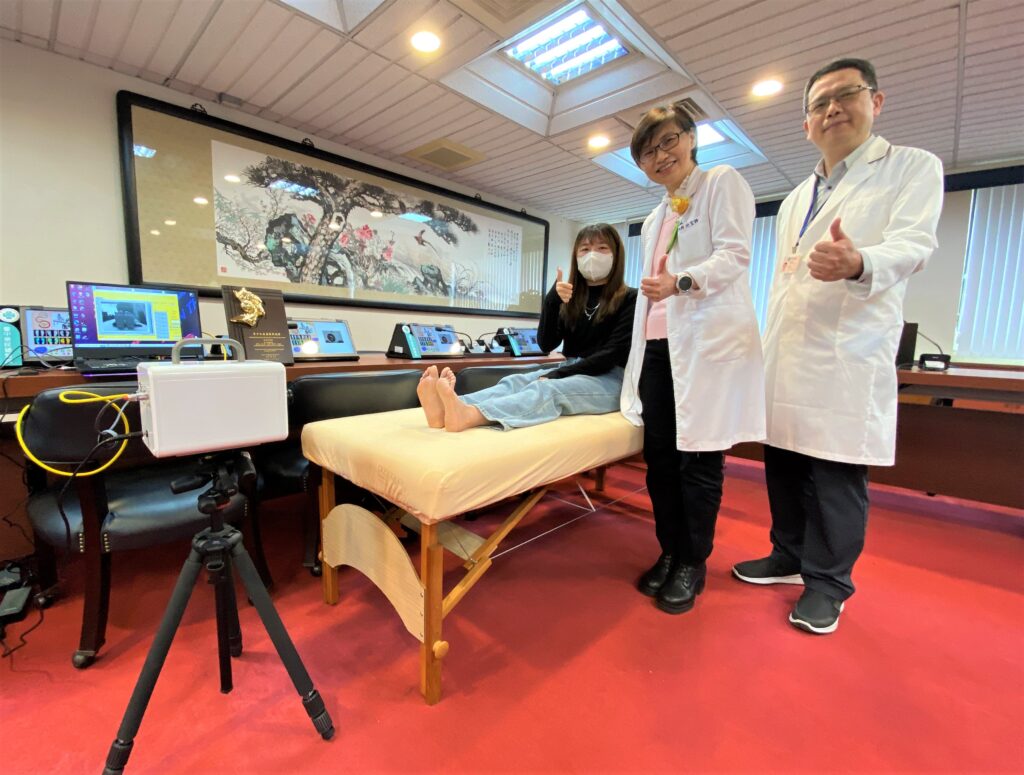

主動式短波近紅外高光譜成像儀(左側白色設備)由臺中榮總內分泌新陳代謝科醫師沈宜靜(中)、醫學研究部陳享民博士(右)及團隊共同開發。(記者孫義方攝)

經歷六年多研究,開發主動式短波近紅外高光譜成像儀,利用短波近紅外光的波段特性,通過高光譜影像分析,評估足部表皮以及皮下組織變化,例如膠原蛋白、水分含量等等。過去研究顯示,糖尿病患者高血糖會導致皮膚膠原蛋白增生變硬,損害神經生長,造成神經末梢密度減少。高光譜成像儀可以生成相應的視覺化影像和量化數據。

檢測過程僅需幾秒鐘,為臨床提供快速、客觀且突破肉眼靈敏度限制的篩檢工具,有利於糖尿病慢性併發症病程的進展追蹤。

臺中榮總內分泌新陳代謝科及醫學研究部攜手開發「主動式短波近紅外高光譜成像儀」,曾女(左二)一同出席發表會。(記者孫義方攝)

這項技術已獲得多項專利及第十九屆國家新創獎、第二十屆國家新創精進獎、第二十一屆國家新創精進獎的肯定,並已發表於頂尖學術期刊《Expert Systems with Applications》,目前應用程式和儀器正強化機轉驗證,同時推動大型臨床試驗,研究團隊期待未來獲得食藥署醫療器材認證後,能於臨床落地使用,進一步延伸應用於個別化輔具的研發和相關治療研究。