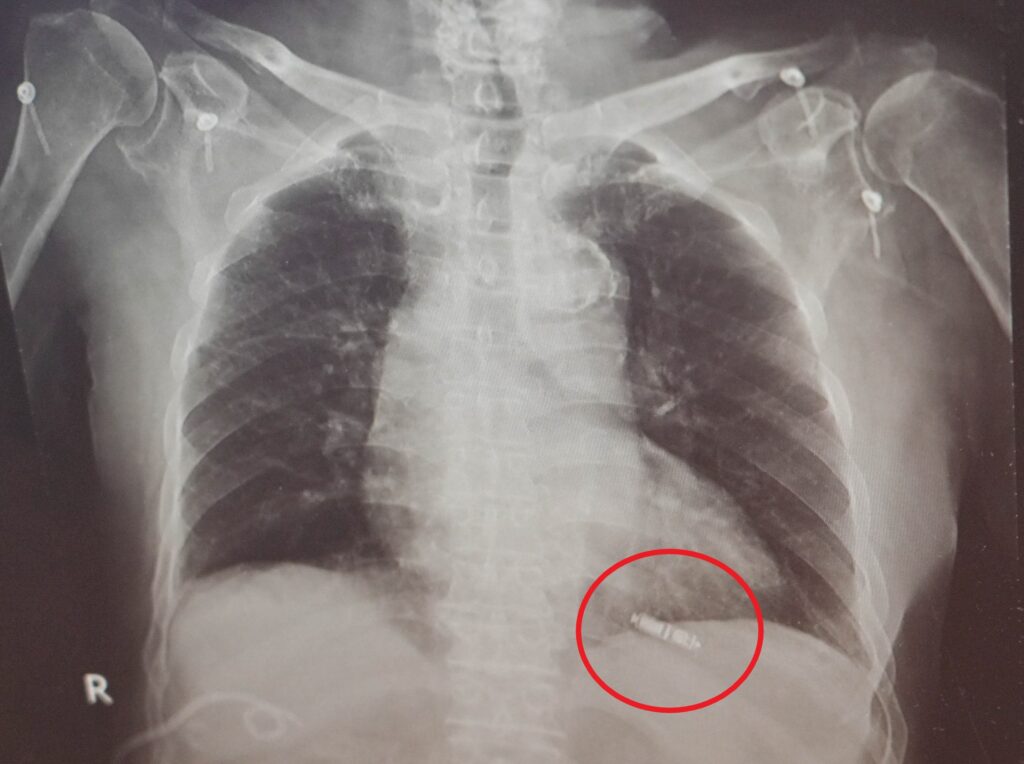

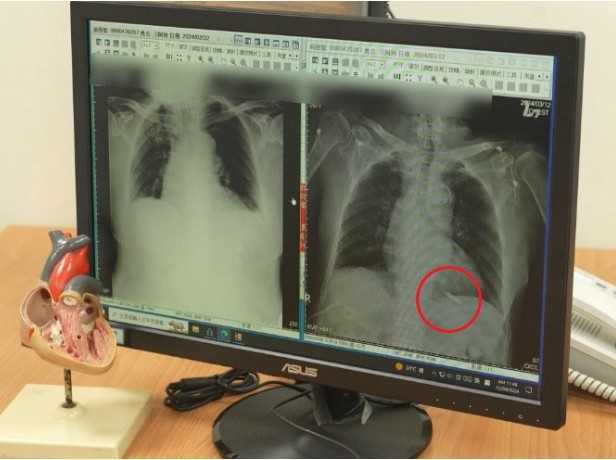

膠囊因採無導線設計,透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後,利用導引管將膠囊放置於右心室中膈。(記者孫義方攝)

〔記者孫義方台中報導〕九十二歲的王翁心跳過慢,坐著都會暈眩,緊急送往光田綜合醫院急診。經檢查後發現,王翁心跳少於四十次,低於正常的每分鐘五十次以上,使得心臟無法有效輸送血液和氧氣才出現昏厥。經考量到王翁高齡及體力無法負荷裝設「傳統永久性心律調節器」因而改採「膠囊心臟節律器」(以下簡稱膠囊)介入治療,以避免傳統心臟節律器相關的手術風險,術後王翁的心跳次數趨於穩定,不再暈眩。

心臟內科劉崢偉醫師說,膠囊因採無導線設計,透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後,利用導引管將膠囊放置於右心室中膈上即可完成植入。膠囊的體積僅有一顆花生米大小(約二點五九公分/一點八克),施放時僅需三十分鐘至一小時,且無須劃開鎖骨下方肌膚,製作囊袋放置電池,更可避免因導線或囊袋所衍生的感染、氣血胸等併發症。因傷口小、術後恢復快,特別適合糖尿病患者等傷口癒合能力較差的群體,且術後無須擔心表皮傷口破損或癒合不良等情況。

膠囊心臟節律器可避免傳統心臟節律器相關的手術風險。(記者孫義方攝)

劉崢偉醫師表示,傳統永久性心律調節器手術雖有健保給付項目,患者可選擇基本款機型,也可補差額升級至較高階的版本,這對經濟考量較多的患者,提供了一個穩定且負擔相對較低的選項。但因具導線的設計,且電池本體較大,需要在鎖骨下開創囊袋放置電池,手術過程較為複雜、耗時較長,而開創囊袋的傷口恢復期相對延長(約三至七天),需依照個人體質視情況而定。術後亦需密切追蹤植入部位的傷口情況,以降低感染風險及其他相關併發症的發生,例如導線斷裂、導線移位或電池位置移動等問題。

劉崢偉醫師說,膠囊的出現,為心臟傳導疾病患者帶來了更為便捷與低風險的治療選擇,顯著提升了治療的安全性與患者的生活品質。然而,膠囊在國內仍屬較為新穎的醫材,唯獨部分符合資格的患者才有享健保給付,如長期洗腎、化療等,因此高昂的費用確實令許多患者望之卻步。但隨醫療資源的逐步普及,期望在不久的將來能進一步降低治療成本,讓更多心臟傳導疾病患者受惠。

心臟內科劉崢偉醫師說,膠囊的出現為心臟傳導疾病患者,帶來了更為便捷與低風險的治療選擇。(記者孫義方攝)

劉崢偉醫師提醒,最近季節交替、早晚溫差大,血壓會有大幅度的增加,更容易引起心肌梗塞和中風等心血管疾病的風險。為避免突發病況,高齡者應格外留意保暖,並且早晚監測血壓。若出現胸悶、頭暈、心悸或呼吸困難等症狀,務必至醫院檢查,切勿輕忽,才能將健康風險降到最低。